小説の最初の一行というか冒頭っていうのは、いわば物語の顔。

これが印象的だと、物語の世界に一瞬で入り込めます。

最も有名なのが川端康成の「雪国」だけど、これに限らず川端はとくに短編における冒頭がすこぶるパワフルなのです。

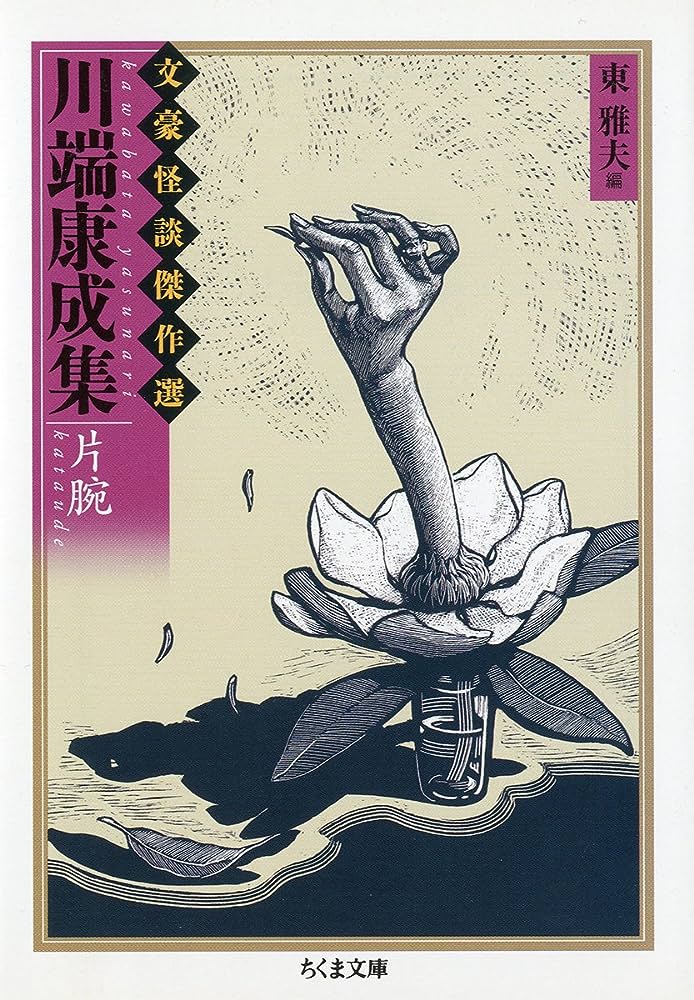

たとえば、「片腕」の冒頭。

***

「片腕を一晩お貸ししてもいいわ。」と娘は言った。そして右腕を肩からはずすと、それを左手に持って私の膝に置いた。

「ありがとう。」私は膝を見た。娘の右腕のあたたかさが膝に伝わった。

***

ありえないことをありえない世界の中で描くと、ファンタジーが予定調和の域を出ない。

そうではなく、このように不条理を強引にして繊細に、あたりまえにあるように描かれると、世のあたりまえのことが、すべてあたりまえでないような、妙な輪郭と不安をまとった裸のリアリティをもった姿で迫ってきます。

人の認識がいかに表層の安全地帯だけを渡り歩いているのかが気になって仕方がない川端。

安全地帯から降りれば容赦のない不安に苛まれるのを承知で、しかしだからこそ得られる美しいものをつかもうとした誠実の人。その危うい踏み込みのスリリングさが川端文学。

彼の手法が生み出す危うさは、「ゲシュタルト崩壊」がもたらす不安に似ている。漢字を20秒以上注視すると、全体の統合性が失われて部分がバラバラになり、何の文字かわからなくなる心理反応のことだ。

つまり、世界はもともと都合よく統合などされてはいないのですね。

映画「七人の侍」では、村全滅の予感でパニック状態の村人衆にヒバリがのどかな鳴き声を浴びせるし、「太陽がいっぱい」では、ヨット上で友人を殺すアラン・ドロンだが、降り注ぐ夏の陽光と光る波がただただまぶしい。

物事はいつもバラバラで不条理。

人間の行いに対し、創造主は恐ろしいほど無関心なのだというしかありません。

コメント